![]()

(その4)

掲示板に書き込んでいただいた「鹿児島交通線(南薩線)の記憶」です。

掲示板の書き込みを随時UPしていきます。

掲示板への書き込みは,トップページの掲示板コーナー,またはこちらへ。

鹿児島交通線(南薩線)掲示板へ

【このページから上から下へ新しくなるように配列しました】

| 総合の時間に南薩線調べ 待合室管理人 2006年4月 26日(水) |

| まだ枕木が残っていますね。 まばらなようですが、取り払われた枕木と残った枕木、一体どのような経過でこのようになったのでしょうか。ちょっと興味深いですね。 また、給水塔の土台部分だけ残っているというのも何だか謎めいています。珍しいから残しておこうということになったのでしょうか。移動までして残しているところがみそです。 先日、日置・上日置間にある住吉小学校のHPを見てみましたら、「総合的な学習の時間」に学校裏にある廃線跡について調べてみようということになり、子どもたちが調べた様子を紹介したページを見つけました。 廃線跡沿線の小学校や中学校では、結構南薩線のことを調べる学習をしているのかもしれませんね。 |

| お昼 急行しらぎり 2006年4月 29日(土) |

| 総合学習の時間に廃線跡探訪とは、お子さんたちの将来がとっても楽しみですね! さて、腹減ったままウロウロしていた私は、この写真を吉利近く?で写した後だったかな、県道沿い?の商店に入り菓子パンでも買おうと思ったのですが、全部一ヶ月位消費期限切れ。「パンのセールスさんは何をやっとるんじゃー!おば(あ)ちゃんがかわいそうじゃん」と思いながら、ポテトチップスを買い、どこかの駅のベンチに座って食べました。その駅がどこだったのか覚えていません。一月と言うのに暖かな日で、しばしボーッとしていました。 それからずっとボーッとしているので、先日の画像は日置駅より加世田側だったのかもしれません(笑) なのでこの画像も吉利近くではないかも知れません。違っていたらご教示くださいませ。  |

| この場所は 待合室管理人 2006年4月 29日(土) |

| 急行しらぎりさん、こんばんは。 田舎店での賞味期限切れはよくある話で、かびがなければ大丈夫かあ、という感覚かもしれません。今でも、賞味期限切れのパンを値引きして店頭に並べているくらいですから…。 さて、写真の画像ですが、遠くに水平線が見えているようですね。そしてこの平地の広がりから推察するに、日置・吉利間の中間よりやや日置寄りかなあと思います。 |

| 日置で足止め HVCC 2006年4月 30日(日) |

| 急行しらぎりさん、てっきり日置で食料を調達されたと思ってました。 1ヶ月近い賞味期限切れのパン、以前(かなり…ですが)は大して気にも しなかったというのが正直な話です。 何せ、チクロ100%のジュースで育った世代ですからね。 「お昼」の撮影場所ですが、どうやら管理人さんの言われるように、日置 から吉利の間だと私も思います。 ↓私は日置で足止め食ってましたので、吉利方向を望んだ画像です。 今年3月の撮影で、4/25投稿の「日置」の場所から正反対となります。  |

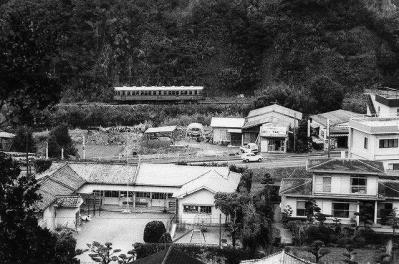

| 現役当時は 待合室管理人 2006年5月 1日(月) |

| HCVVさん,こんはんは。 築堤が見事に残っていますね。 少しでも鉄分に敏感な人間にはたまらない光景です。 さて,おそらくここだと思うのですが,車両が載っている写真をば…。 HVCCさんの写真の左付近から手前を撮影したものと思われます。  |

| 嗚呼、枕崎… HVCC 2006年5月 4日(木) |

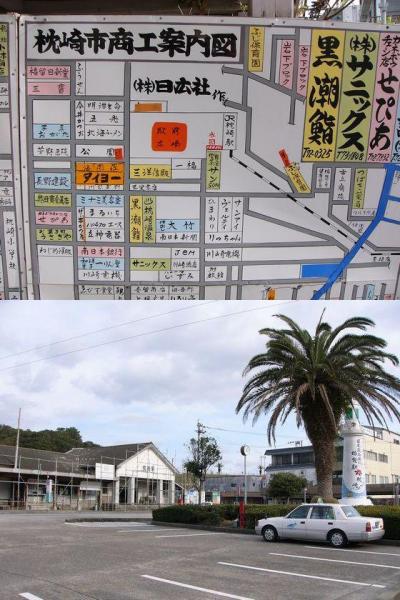

| 3月中旬に解体された枕崎の駅舎、その後ホームも撤去されて、JR指宿枕崎線の駅は 鹿児島寄りに移転されたようです。↓ http://6250.teacup.com/nakachan/bbs?M=JU&JUR=http%3A%2F%2F373news.com%2F2000picup%2F2006%2F04%2Fpicup_20060427_4.htm 画像 上:枕崎駅に立てられていた案内板 下:足場が組まれ始めた3月13日の枕崎駅  |

| 日置~吉利 HVCC 2006年5月 5日(金) |

| 連休後半で、少々疲れ気味の人も多いと思います。 管理人さんの画像「現役同時は」、日置を出て直ぐの吉利寄りから撮影 されたものですね。 右手に写っている住宅、確か空家になっているように思いましたが、 一応現存しています。 下の画像は、急行しらぎりさんが「お昼」を撮影された付近で、日置を 背にして、吉利方向を望んでいます。※昨年9月撮影 用水路には枕木を載せた小さな鉄橋が残っています。 この辺りは海から近いので、橋桁の海岸寄り(画面の右手)は腐食が進 んでいました。 この先、築堤は緩やかに登り、左カーブを描き国道をアンダークロス、 吉利駅も間近です。  |

| 枕崎駅 待合室管理人 2006年5月 5日(金) |

| HVCCさん,こんばんは。 南薩線枕崎駅はついに消滅してしまいました。JR駅が単線途中に路線短縮移転という珍しいことになり,終着駅の風情は薄れてしまうのではないかと思います。また,枕崎も歴史ある玄関口が消え,町の表情も変わってしまうのではないでしょうか。 |

| 嗚呼、枕崎…(その2) HVCC 2006年5月 5日(金) |

| 管理人さんの言葉をお借りしますが、終着駅の風情は失われて しまうと思いますね。 枕崎市自体が活気を失っているのに、歴史を伝える建物(駅舎) を簡単に消し去ってしまうことなど、もう少し慎重に考えれば、 他に良いアイデアも浮かんでいたのではないでしょうか。  |

| 私も枕崎を 急行しらぎり 2006年5月 6日(土) |

| 終着駅路線短縮移転と言えば晩年の下津井電鉄児島駅が変な所に移転しちゃってましたが、新枕崎駅の場合は立地上どうなのでしょうか? 町の顔であるべき駅ですからしっかり計画された上の事なら良いのですが。 さて、画像は1983.1の枕崎駅です。なんだかまた違った風情ですね。日置界隈を歩きまわった翌日、レンタカーで枕崎や金峰山をまわりました。そのレンタカーと記念撮影。スターレっト?  |

| 嗚呼、枕崎…(その3) HVCC 2006年5月 7日(日) |

| 急行しらぎりさん撮影の枕崎駅、当時の駅名板は大きいですね。 確か、「男はつらいよ」で見た駅名板も大きかった気がします。 「男はつらいよ(第34作)」が撮影されたのは、南薩線廃止後、レールが撤去 されて間もない頃のことです。 駅が鹿児島寄りに移転したということは、駅舎の他に、由緒あるホームも、 JR指宿枕崎線のレールも、当然撤去されてるはず。 転がっていた電柱、どうなったでしょうか。  |

| 枕崎駅 待合室管理人 2006年5月 9日(火) |

| HVCCさん、急行しらぎりさん、こんばんは。 こうして2枚の写真を比べてみると、随分雰囲気が違いますね。 今度訪れたときには、どこに駅があったのか分からないような 変貌を遂げているかもしれません。 |

| 永吉到着 HVCC 2006年5月 13日(土) |

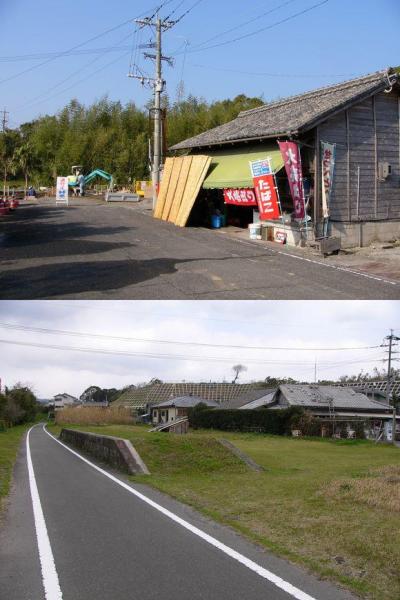

| 急行しらぎりさん、永吉までやって来ました。 駅前商店、何とか頑張ってますよ。  |

| 永吉 急行しらぎり 2006年5月 14日(日) |

| この写真は永吉ですよね。HVCCさんに一日遅れて到着しました!それにしても広い敷地ですね。 ポテトチップスを買ったのは、このお店じゃないなぁ。  |

| 永吉出発 You-enてっど 2006年5月 14日(日) |

| 永吉駅は駅の起点よりに今でいう「お立ち台」の鉄橋があったので何度となく利用しました。 画像は、急行「かいもん」から乗り継いだ下り一番列車を永吉で降りて列車が出発していくところを撮影したものです。 春休みの真っ最中で、車内は廃止計画を知って乗りにきた者と国鉄全線乗り潰しチャレンジ者で一杯でしたが途中下車する者は少なく、この駅で下車した者も小生を含めて鉄道を撮影にきた5人でした。 1983年3月22日の撮影です。  |

| 一駅飛ばし HVCC 2006年5月 15日(月) |

| 5/13の投稿、永吉駅とするところを、一駅飛ばしてしまいました。 急行しらぎりさん、You-enてっどさん、ご迷惑をおかけしました。 明日からの訪問、道中気を付けますね。 ↓画像:上が5/13の吉利にある駅前商店で、下が永吉です。  |

| Re、一駅飛ばし 急行しらぎり 2006年5月 15日(月) |

| HVCCさん、吉利でしたか、気がつきませんでした。突っ込めんかったなぁ。では、気をつけて行って来て下さいね。何でも最近は通勤でよく歩くようになられたとか(謎) 足の方は大丈夫でしょうから、あとは変な生き物だけ気をつければ(笑) 添付画像、ありふれた絵ですが。  |

| バスの青空車庫… ねこおばさん 2006年5月 16日(火) |

こんばんは。お久し振りです。今日、枕崎駅周辺を通り、その変化に唖然…。

|

| 続きです。 ねこおばさん 2006年5月 16日(火) |

工事は本格的に進んでいるようです…。

|

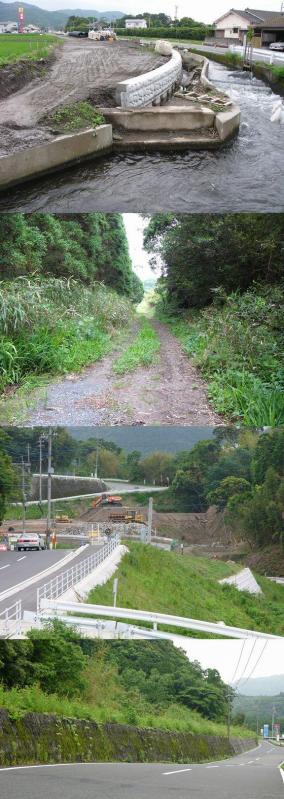

| 南薩線訪問速報(1) HVCC 2006年5月 18日(木) |

| 本日は加世田から枕崎まで巡りました。 ビデオ撮影に意外と手間取り、歩いたのと時間が違わなかったのは皮肉ですね。 雨は上がったものの、時おり日が照る程度の曇り空でしたが、蒸し暑かったですよ。 鹿籠手前で夕立に見舞われ、約20分足止めを食いました。 詳細は後日リポートするとして、以下のような工事が行われていました。 内山田~上内山田…河川改修 津貫~上津貫…国道拡幅 上内山田~薩摩久木野…市営住宅建設 金山~鹿籠…河川改修 鹿籠…花渡川架橋・国道改修 枕崎…JR駅移設・スーパー造成 ↓枕崎市内に入ってから、国道沿いで見かけた看板です。  |

| RE.南薩線訪問速報(1) 急行しらぎり 2006年5月 18日(木) |

| HVCCさん、お疲れ様です。まぁ、大雨じゃなくて良かったですね。当地は昼過ぎまで雨でした。 しかしラーメン屋さんも、無いものが目印とは。  |

| 南薩線訪問速報(2)+(3) HVCC 2006年5月 20日(土) |

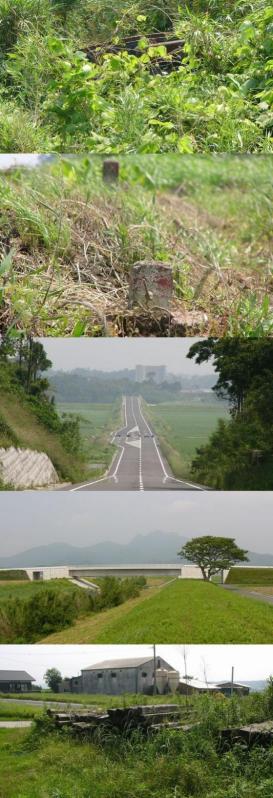

| 昨日は知覧線(阿多~知覧)の跡を巡りました。 午前11時前、土砂降りの雨と遭遇。約1時間降り続いたので、昼食・休憩が ゆっくりできました。 初日の鹿籠といい、今回は雨に祟られていますね。 そう変化ない場所が多い知覧線跡ですが、阿多~東阿多の用水路工事と、 花瀬の道路改良工事では、線路跡が飲み込まれる形となっています。 本日は、伊作から加世田、加世田から薩摩万世までを巡りました。 久々に太陽が顔を出しましたが、台風の余波か、少し風が強いようです。 伊作駅跡は、市営図書館がオープンしたばかりでした。真新しい施設は気 持ち良いですね。 3月訪問時に衝撃を受けた、南吹上浜近くの道路改良工事ですが、詳細は 後日のリポートをお楽しみに。 ↓画像 上:築堤の下には鶏小屋が… 下:鹿交用地杭と金峰山  |

| 南薩線訪問速報(4) HVCC 2006年5月 21日(日) |

| いよいよ訪問最終日、伊集院から伊作までの区間を巡りました。 早くから宅地分譲されたり、自転車道や農道になったりで、見どころは少なく なっていますが、大物では伊集院~上日置の高架橋、上日置の給水塔、永吉川 の橋脚、薩摩湖の鉄柵などでしょうか。 他には小さくても意外な物が残っていたりしますよ。 ↓日置手前の「たのかんさぁ」 You-enてっどさん撮影の懐かしい写真と同アングルです。  |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(1) HVCC 2006年5月 23日(火) |

| 今月18日から21日まで、南薩線の跡を巡りました。 3月は駆け足訪問的だったのですが、今回は時間をかけてじっくり 巡ることがてぎたと思います。 とは言うものの、南薩線の魅力は私の拙い文章では語り尽くせない ことをご理解の上、ご覧いただければ幸いです。 5月18日朝、私は加世田駅の跡に居た。 今回は4日間で南薩線の跡全てを巡る予定で、初日は加世田から枕崎を目指す。 加世田駅跡はバスターミナルになっているが、伊集院側にあった広大な駐車場がスーパーの増床工事で飲み込まれてしまい、機関庫を模した建物に保存・展示されていた車両が、枕崎側にあるバスの車庫に仮保管されていることは3月訪問時のリポートでも紹介した。屋外展示はSLとDLが1両ずつになっている。 既にスーパーの建物は完成し、続々と商品が搬入されており、オープンは、5月26日だとか。 加世田駅跡は後日撮影することにして、駅を出て直ぐの線路跡からスタート。 10年と少し前に完成した「シティホテル加世田」の建物が左に、線路跡を挟んで右側には石積みの倉庫が残っている。 線路跡は前述のホテルが使用しているようで、薄っすら草が生えている程度だ。車が数台停められ、その先にはプレハブ小屋が建っている。 その直ぐ先は道路との交差部分、つまり踏切というわけだが、これまた見事に踏切の痕跡を留めている。この部分に関しては、10年前に初めて訪れた時と、ほぼ変わっていない。 その先、線路跡は砂利道状で、こちらは別な旅館が駐車場として利用している。踏切跡の横に案内の看板が建っているので、直ぐ分かるだろう。※画像(1) 線路脇の左手には民家が続き、敷地の境界には「鹿交用地」の杭も残っている。 以前は道路をアンダークロスした線路跡は山手に延びていたが、運動公園に通じる道路工事で築堤が崩され、往時の面影は消え去った。 加世田から次の上加世田に通じる加世田トンネルはその先だが、地形が変わってアプローチもままならないので、以前のパターンで反対側入口に向かう。 途中、武田神社に立ち寄った。古くからある神社で、加世田のシンボルとも言える。境内に、南薩線の創始者、鮫島慶彦の胸像があるので、道すがら、今回の訪問成功を祈願した次第だ。 加世田トンネル(上加世田側)は、訪れる度に荒廃が進んでいる印象だが、今回も例外ではなかった。※画像(2) 上加世田駅の跡へと向かう。 加世田トンネル横にある工場側から行くと、石積みの農協倉庫に行き当たるが、上加世田駅の跡は、倉庫よりも一段高い場所に位置する。 ホームのコンクリート部分と、その向うには石積みの給水塔が残っているが、広大な跡地には手が付けられていない。※画像(3) 上加世田を出て直ぐの武田川は、護岸工事で南薩線の橋台は消滅し、往時の面影は見出せないが、対岸には電柱が1本残り、線路跡は築堤となって続いている。 それも100m強で、左手に工場がある辺りから平地の路盤となって、車が出入りすることから、枕木が所々で露出している道状態。 工場の裏手で、つまり線路跡だが、鶏が飼われていた。その直ぐ先には、以前紹介した「鹿交用地」の杭も残っている。 道路と交差すると、線路跡は荒地になり国道と並行する。しばらく行くと、枕木を載せた短い鉄橋も残っている。※画像(4) その直ぐ先、2年前に完成したミートセンター付近で、線路跡は一旦消滅し、内山田近くから再び低い築堤が現れた。 内山田駅の跡は、ホームのコンクリート部分が残り、広大な敷地にもさして変化は見られない。※画像(5) しかし、ユンボが1台停めてあったので気になって仕方なかった。上内山田寄りというか、駅を出て直ぐの線路跡に工事用の詰所も置かれているではないか。 これは駅跡地を掘り返すのでは?と思っていたところ、河川改修が行なわれていると聞き、妙な安堵感を覚えた。 事実、そこから100mも行かない所で、川に土砂が入れられ、線路跡の川岸は木が切り払われているので、この部分の線路跡は消滅するかも知れない。 内山田を出ると、加世田川を挟んで線路が右、国道が左に分かれてしまう。線路跡は農道として活用されているが、行き止まり状態なので国道を上内山田へと向かった。 画像:上から順に(1)~(5)  |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(2) HVCC 2006年5月 26日(金) |

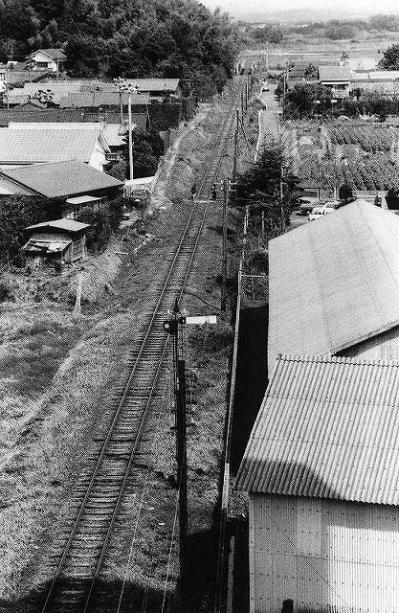

| 第2回は内山田を出て、上内山田~干河の途中までのリポートです。 今回訪問前の話だが、掲示板に懐かしい画像を提供されている「急行しらぎりさん」に、氏撮影のモノクロ写真を見せていただいた。 キハ100型が1両、山裾を走っている。手前に川らしき物が僅かに見え、さらにその手前に人家や道路が見える。さらに手前には学校らしき建物が写っているという写真で、撮影したご当人も、加世田以南ということくらいしか覚えてないという話だ。俯瞰撮影されているので、高い位置にカメラを構えたであろうことは当然だが、写真は望遠レンズで圧縮され、距離感が無くなるため、場所の特定に困ったような状態だった。私は現役当時、写真撮影に出向いていないので、撮影したご当人が分からないと言われても…。 しかしながら、全くの手探り状態であったが、地図や航空写真で調べてみると、その場所は内山田を出て300mあまり上内山田に行った場所だと判明した。学校のような建物は、内山田保育園だった。国道は内山田保育園と加世田川の間にある。線路跡は対岸を走っているので、ズバリこの場所と判明した次第。実際に加世田で何人かに写真を見てもらったが、大部分の人がこの場所だということなので、まず間違いないだろう。 内山田を出て国道から上内山田方向へ向かう直ぐ途中にある脇道(多分これが旧道)に入ると、内山田保育園があった。「急行しらぎりさん」撮影の写真が撮影された当時の建物は、いかにも…という感じであったが、その後立て替えられたらしく、全く別物という印象を受ける。園内からは園児と先生の声が聞こえている。 私も俯瞰撮影を狙って、何とか山手から撮影できないかとウロウロしたが、アプローチする道が見当たらない。歩いている人に聞いたら、「防災工事で地形が変わり、人家の側からは登れないであろう」とのこと。仕方なく俯瞰撮影は断念して、上内山田へと向かう。しばらく行くと、右手の加世田川も改修されて、途中に堰が設けられ、上内山田駅付近の流れも緩やかになっている。※画像(1) 上内山田駅の跡は、草が生い茂りかけた状態であった。さして変化無いと思っていたところ、放置してあった短い橋桁が見当たらないではないか。※画像(2) 加世田寄りの川沿い(鉄道用地ではない)に土砂が積み上げられているので、そちらに行ってみたりしたが見当たらない。薩摩白川の古レールではないが、スクラップ回収目的で持ち去られたのでは?という疑念も残った。何れにしても、鉄道の痕跡がまたひとつ消えたことだけは確かだ。 上内山田からは国道と離れ、線路跡に並行する地道を行く。 国道をアンダークロスして枕崎方面へ直ぐの所に、信号機の基礎部分が残っている。これはビデオでは以前撮影したこともあるが、スチルでの撮影は初めてであった。崖の下にある線路跡は、限りなく自然に還ろうとしているようだ。※画像(3) そこからほんの少し先、左手にシラス販売という看板が立つ採土場の前を抜けると線路跡は低い築堤となり、右手に製材所が見える辺りに枕木を載せた小さな鉄橋が残っている。何度か訪れるうちに、ここも私の好きな場所のひとつになった。※画像(4) そこから約100m行くと、分かれた小道は川を渡り、線路跡も同様に川を渡る。残念ながら橋桁は撤去されているが、両岸にコンクリートの橋台が残っている。そこから先の築堤は草が生い茂り、かろうじて反対側の田圃に行く部分だけが開けている状態だ。築堤は山裾に沿うようにしながら、山の中へと分け入っていくが、1997年秋、ここから干河手前までの線路跡を歩けたことは、今となっては懐かしい思い出以外の何物でもない。5月段階で線路跡は笹竹に蹂躙され、人間が分け入ることすら躊躇させる。かつては軽トラが山仕事に分け入っていた線路跡も、ただ自然に還るのみなのだろうか。 画像:上から順に(1)~(4)  |

| ここですね 急行しらぎり 2006年5月 26日(金) |

| HVCCさんに内山田あたりと教えられ「そうかそうか、そう言えば台地の畑の上から写したようなきがするわぃ」と気付かせて頂きました。ありがとうございました。この時は確かレンタカーで行ったような気がします。 それにしてもHVCCさん、まめに動いちゃったですねぇ。すごいわ。  |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(3) HVCC 2006年5月 27日(土) |

| 急行しらぎりさんの画像、以前投稿された薩摩湖対岸からのそれといい、 斬新なアングルが多いですね。 今となっては、周囲の変化を知る上で貴重な資料だと思います。 第3回は、上内山田~干河の途中から津貫までをリポートします。 線路跡が笹竹に蹂躙されている地点から、山の中の小道を登り、干河へと向かう。 これは今年3月訪問時に初めて通ったルートで、国道を迂回するよりもかなり近道となる。茶畑の脇を抜けて、坂道を下ると干河へ一直線。 途中の右手には、線路跡を示す電柱が見える。脇道を入ると人家が1軒、その周りに少しばかりの田圃、そして線路跡という構図だ。ただし、線路跡は少し通れる所がある程度で、大部分は草に覆われて人を寄せ付けない。昨日の雨で増水しているのか、向こう側にある川の音も普段よりは大きいようだ。 そこから干河までは300mあまりだが、線路跡は草に覆われるものの、少し行くと脇に畑のある場所からは草も短く、歩きやすい道状になる。この付近にも電柱が残るが、遥か彼方に長尾山(ちょうやさん:520m)が望まれる。この山は加世田市街からも見えるが、南薩線沿線では距離的にこの辺りが最も近くなるはずだ。※画像(1) 干河に到着。手前の川岸に残る橋台を撮影するが、やはり川の水量が多いようだ。川を挟んで枕崎寄りだが、線路跡の脇にあった小屋のような建物が取り壊されていた。これにより、従来とは少し異なるアングルの写真が撮れた。※画像(2) 干河駅の跡は先年埋め立てられ、ほとんど変化は見られない。線路跡は川を渡って築堤となり、緩い右カーブを描いて延びている。一旦国道に出て川を渡り、駅跡の対岸に行ってみた。 周囲の田圃は田植えが終わり、苗が風に揺らいでいる。川岸には立派な橋台が残っており、用地杭も見えていた。 築堤を歩いてみたい気もしたが、草が伸びており、私の大好きな長細い爬虫類の出没も予測されることから、涙を飲んで国道に戻った。 津貫に向けては国道を行くことになるが、500mほどで国道は川を渡る。南薩線の跡は、それまで国道の左手に位置しているが、線路から少し離れており、草に覆われて確認し辛い状態だ。線路跡は国道橋をアンダークロスするとともに対岸に渡っていたようだが、その痕跡は橋の上から遠望した限りでは見出せなかった。以前訪問した時には、干河寄りに電柱が立っていたように記憶しているが、どうやら蔓草などに飲み込まれたようだ。 国道橋から500mと少し位で津貫に到着。右手に石積みの倉庫が残る。以前訪問した時は国道に面して売店が置かれていたが、今日は休業なのか見当たらず、おかげで倉庫の全体を撮影できた。※画像(3) 駅の跡地が保育園になっていることは以前から何度も紹介したので省略させていただくが、園庭に鯉幟が吊られていた。国道橋は完成していたが、保育園の西側では依然として道路工事が行なわれており、現在は周辺の附帯工事が行なわれているようだ。保育園西側の河岸も護岸工事がほぼ完成し、鉄道の痕跡は消え失せてしまった。その先にあった踏切跡も同様で、道路の拡幅で地形が変わってしまい、初めてここを通る人には、かつて鉄道が通っていたことなど、とても信じられないであろう。道路脇には、かつて踏切の柵として使われていたように思えるレールの切れ端(長さ約1m)が転がっていた。 5/18の時点では枕崎寄りの山が掘削され、道路の拡幅工事が進んでいる。当然ながら、山裾にあった線路跡は消滅する運命にある。既に200mあまり掘削されているが、今年3月訪問時からすれば大して進んでいないようにも感じられた。ユンボが掘り進んだ線路跡も、草が生い茂りかけ始めている。線路跡に入ってみると、私の大好きな長細い爬虫類と遭遇。向うも驚いたろうが、私は寿命の縮む思いだった。慌てて退散し、国道へと下りる。※画像(4) 枕崎に向けて国道を進んで行くと、津貫から約500mで線路跡は右の山手に入ってしまう。バス停があり、南薩鉄道記念館+ぽっぽ亭の看板が建っているのが虚しい。そこに工事用詰所が置かれている。どうやら国道の拡幅工事は、この辺りまで南薩線の跡地を飲み込む形で行なわれるようだ。 画像:上から順に(1)~(4)  |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(4) HVCC 2006年5月 29日(月) |

| 第4回は、津貫から金山を過ぎた辺りまでをリポートします。 津貫から国道を上津貫方面へと向かうが、時計を見ると既に13時になろうとしている。加世田を出て以来、探索と撮影に没頭して休憩無し状態だったので、疲労感と空腹を覚えた。 うっかりしてパンなどを買っていなかったので、途中の国道脇にある物産店に寄り、昼食+休憩タイムとする。食事の前に顔を洗い、気持ちも生き返った。 お腹も満たされ、リフレッシュして再スタート。物産店の先、国道を下ると右手に旧道がある。国道から分かれて直ぐ、古ぼけたコンクリート橋を渡るが、南薩線はこの下を走っていた。橋には昭和5年と刻まれており、南薩線が枕崎まで延伸した際の建設であることが分かる。橋の下はまさにジャングルで、とても歩けるような状態ではない。※画像(1) 橋の周囲で撮影していると雨が落ちてきたが、傘を差すと間もなく止んでしまった。橋を渡り旧道を下ると右手に商店があり、その先で国道と交わる。上津貫駅はそこから先、旧道を約200m行った所にあり、既に草が猛威を振るう準備中、という感じだった。空家となって久しい駅前商店が残っている。津貫で長細い爬虫類と遭遇したので、草を掻き分けてホーム跡を探る気にはなれなかった。そうこうするうちに、地元の人がバイクで線路跡を枕崎方向へ走っていった。確か、線路跡は途中まで農道のように使われていたので、多分農作業にでも行くのであろう。 再び旧道に戻り、薩摩久木野へと向かう。右手の線路跡は、低い築堤が緩く下っている。少し行くと、先ほどバイクで走っていった人が、築堤下にある田圃の水を見回っていた。 運行当時この辺りで撮影されたと思われる「急行しらぎりさん」撮影の写真を取り出し、周囲の状況を観察する。築堤の感じ、周囲の山などで、この場所であることを確認した。 気を良くして先を急いだが、久木野の集落に行き当たる手前で目が点に。田圃の中を下ってきた線路跡が、国道に接近し、築堤となって花渡川を渡る辺りでは工事の真っ最中。聞けば、市営住宅の建設工事とか。※画像(2) 未だ住宅の基礎部分も完成してない状態であったが、線路跡と、その左手にあったグランドの半分近くを飲み込む形だ。「久木野小学校」の屋根付看板は、グランドの墨に追いやられている。花渡川までの築堤は橋台も含め、完全に消滅してしまった。対岸にある枕崎寄りの橋台や築堤は健在だが、いまや貴重な遺構もである。 花渡川を過ぎて薩摩久木野までは約500m、国道の左手にほぼ並行する形だが、途中からは荒地状態だ。薩摩久木野駅の跡は埋め立てられており、近所の人の話では、林道工事で出た土砂で埋め立てたのだとか。国道から左に折れると、かつての線路と交差する。踏切の痕跡は残っていないが、積み上げられた土砂の斜面に、コンクリートで固められた古レールが転がっていた。どうやら、踏切のガードとして使われていた物のようだ。※画像(3) その先で線路跡は花渡川を渡るが、両岸に橋台も残る。草が生い茂りかけ状態なので、近くに行くことはパスした。 国道から分かれた道路橋を渡り、対岸を線路跡に付かず離れずの状態で進むと、かつての踏切跡(痕跡は無い)に行き当たり、そこから先は昨年2月、強引に通り抜けた道である。少し入ってみたが、やはり草が生い茂りかけた状態で、途中まで続く轍もそう新しいものではないように思えた。 津貫での件を思い出し、前述した踏切跡まで引き返して道路橋を渡り、対岸の国道へ出て南下することにする。 国道を400mあまり行き、右手に折れて花渡川を渡ると、線路跡に遭遇する。この区間も、草が猛威をふるい、場所によっては木も生えている状態で、列車が通らなくなって四半世紀近く 経つ線路跡は、限りなく自然に還っているようだ。 予定時間よりも遅れているので少し気分も焦るが、「日も長いことだし…」と、自分を納得させつつ、先を急ぐことにした。 金山の手前で、国道に出る。跨線橋は南薩線が運行されていた当時と変わらず、真下の線路跡はジャングル状態で、明らかに1997年秋よりも自然回帰が進行していた。 金山駅の跡を過ぎて、花渡川の河畔に立つ。以前「You-enてっどさん」が投稿されていた写真の場所である。こちらは雨上がりなのに、加世田川に比べ水量も多くないように思えた。※画像(4) この辺りの国道沿いに、「駅舎のない枕崎駅前 道産子」という看板が多く立てられている。それにしても的を得た表現だと思う反面、駅舎のない、つまりホームだけという状態になった枕崎駅を思うと、少し気が重くなった。  |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(5) HVCC 2006年5月 31日(水) |

| 早いもので、5月も終わりですね。 訪問から時間が経ちましたが、ピッチを上げることにしましょう。 第5回は、金山を過ぎた辺りから枕崎までをリポートします。 金山から1.5kmあまり行くと、線路跡は再び国道と行き当たり、国道橋をアンダークロスする。国道はそのまま花渡川を渡り、対岸へ延びるが、線路跡の築堤は左に緩くカーブを描く。この付近の河岸では、河川改修が行なわれている。3月訪問時よりも、少し川上に拡大したように思えた。 線路跡に工事詰所があるのも同じで、かつての踏切跡から先、枕崎寄りの砂利道状の線路跡は工事のため通行止めとなっているのも変わらない。左手の小道を歩いて、以前小さな鉄橋が残っていた辺りを目指すが、雲行きが怪しくなり、少し薄暗くなってきた。 かつて鉄橋があった付近は、築堤が大きく削り撮られた格好で、橋桁・橋台も消失したが、橋台付近の石垣が少しだけ残っている。この辺りも線路跡は通行止めとなっている。※画像(1) その先、3月には線路跡にユンボが入っていた。どうなっているのか気になり、通行止め表示は見なかったことにして、少し泥濘状態の線路跡(掘削されて単なる泥道状態)を枕崎方面へと進んだ。 少し行くと土砂が積み上げられ小高くなっており、前方は見通せないが、僅かに見える向こう側に、陸橋のような物があるではないか。たまたま人が渡っていたのでそうと分かったが、注意していなければ判別できなくて、足元も悪いので引き返していたことであろう。もう足元など気にしてはいられない。積み上げられた土砂を駆け上った。すると、ほんの4~5m先に陸橋が姿を現した。この区間の線路は切り取りの下を通っており、陸橋は線路を跨ぐ格好で架けられている。レールが使われ、車が通れるような大きさではなく、せいぜいバイクまでのようだ。この区間は今まで足を踏み入れたことがなかったので、未知の世界でもある。そうこうするうちに、雨が降り始めた。 土砂が積み上げられているのは陸橋の手前までで、そこから先の線路跡は手が付けられていなかった。積み上げられた土砂は陸橋と同じ高さだが、切り取りの両脇は草が生い茂っおり、雨も降りだしたのでアプローチする気にはなれなかった。いっそのこと、そのまま駆け下りたい心境だったが、その向うにある線路跡も草に覆われた状態なので、残念ながら心を鬼にして引き返すことにした次第。※画像(2) 一旦花渡川対岸の国道へ出て、直ぐ左折して再び対岸へと渡る。今年3月に見つけた鉄橋へと向かうためだ。雨は何時の間にか止んでいた。 鉄橋は健在であったが、付近の築堤は草が猛威を振るう寸前の状態なので、控えめに撮影を済ませた。するとにわかに風が強くなり、横殴りの雨が降り始めた。まさに通り雨という感じで、心ならずも雨宿りを余儀なくされた。犬の散歩をしていたご婦人が、気の毒にずぶ濡れで駆けて行く。カメラを濡らさないように、ビニール製の専用カバーを被せた。民家の軒先で雨宿りすること約20分、雨も小康状態になったので、鹿籠をめざした。 再び花渡川の対岸へ出て、鹿籠方面へと向かう。下校途中の学生もずぶ濡れと、そうでない生徒がいて、先ほどのご婦人を思い出した。 鹿籠駅跡手前の橋は3月訪問時と変わらず、仮橋のままで、僅かに踏切の痕跡が残っているのも同じだ。バス停の所が舗装された駐輪場のようになっているが、そんなに広くはない。枕崎寄りで工事が行なわれ、鹿籠駅の跡は前述した踏切、枕崎寄りの河岸にある橋台が残るものの、駅自体の痕跡は消滅したと言えよう。※画像(3) 夕刻が迫った。雨は上がったが、どんより曇っているので、あまり明るくもないが、ビデオ撮影にはむしろ好都合だ。 鹿籠駅跡を出て直ぐ、川を渡った先にある踏切跡も健在で、妙な安堵感を覚える。その先は荒地となった線路跡が枕崎方面へ延びる。電柱も多く残っていた。 線路跡は歩いて通り抜ける人もいないのか、1997年秋に難なく歩けた場所でも草が生い茂っており、雨で濡れていること+例の爬虫類も居そうなのでパスして先を急ぐ。 市街地の中に踏切跡が残っている箇所がある。前回も訪れたが、半分くらいに寸断されているものの、踏切と線路跡の痕跡を色濃く残している場所でもあり、ここから枕崎駅跡(JRは現役!!)までは7~800m、草に覆われた築堤は緩い登り勾配となって枕崎方面へと続く。 築堤は切り取り区間に入ると埋め立てが進行し、両側の道路との高低差も極めて少なくなった。何れは道路拡幅でも行なわれるのであろうが、現時点では単に切り取り部分の線路跡を埋め立てた状態で放置されており、かつての跨線橋も手が届く所まで土砂で埋め立てられ、何れは消滅するのであろうが、「鹿児島交通線」のプレートが埋め込まれ、歴史を今に伝えている。 その先、道路を下っていくと、枕崎駅跡手前の踏切跡に行き当たるが、手前には古レールを使ったガードも残るが、駅寄りは工事で撤去され、柵として使われていた枕木などと共に放置されていた。広い構内も、バスの駐車位置に変化が見られる。駅舎は3月訪問時、ちょうど解体用の足場建設が始まっていたが、その数日後には完全に解体され、更地になってしまった。スーパー建設の看板が目立つ。 かつて駅舎の隣にトイレがあったが、その付近に工事現場の小屋みたいな建物が置かれ、これが良く見るとバス待合所だ。バス停には一応「駅舎」があった、というわけである。これから暑くなるし、特に今日みたいな激しい雨に見舞われると、バス待ちの人には辛いことであろう。※画像(4) 駅前のバス・タクシー乗場、駐車場付近はそのまま残っており、南国を思わせる樹木や灯台も健在であった。 JRの駅が100m程度東に移設されているようなので、そちらにも行ってみた。かつて、枕崎駅に進入する列車が最後にブレーキをかけていたであろう辺りでレールが途切れ、直ぐ先に真新しいホームが設置されている。やはり駅舎は形も無かった。下車する人はともかく、列車待ちの人には辛い仕打ちのように感じた。もちろん、駅に隣接したスーパーが完成すれば、待ち時間に買物もできるし、それなりに便利ではあろうが、駅のホームがスーパーの中にあるわけでもないし、雨風を凌げないのは酷な話だ。 夕方で工事も終わり、作業員の姿も見えないので、かつての構内に足を踏み入れる。雨上がりで少し泥濘状態、重機で無理やり荒らした感じである。枕木や電柱も転がっていたが、ホームの痕跡は見出せなかった。 駅(駅舎)というのは、その町の玄関口でもあるわけだが、枕崎は訪れる観光客も少ないし、これからどうなるのであろうか。 画像:上から順に(1)~(4)  |

| HVCCさん、ありがとうございます 待合室管理人 2006年6月 1日(木) |

| HVCCさん、こんにちは。 詳細なレポートありがとうございます。 前回の訪問からそれほど経っていませんが、短い間にいろいろ変化がありますね。 変化が進行中の廃線跡ですので、今でなければできないリポートとなりますね。 今回は、初めての発見もあったようで、こちらも興味深く拝見しました。 |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(6) HVCC 2006年6月 2日(金) |

| 知覧線の阿多~薩摩川辺過ぎまでを、2回に分けて同時にリポートします。 5月19日、訪問2日目である。 本日は知覧線跡を巡るので、加世田から阿多まで行く。 阿多駅の跡は、3月訪問時に建築中だった家が完成していた。石積みの農協倉庫も北側から見通せなくなり、肩身が狭そうな感じだ。 かつての線路跡は本線部分もアスファルトの道となり、右が加世田、左が知覧へという線路の分岐を忠実にトレースしている。 今にも泣き出しそうな空の下、知覧へ向けてスタート。 線路跡を舗装した道路を少し行くと、3月訪問時に工事の始まったばかりだった用水路工事現場に行き当たる。 3月時点では鉄橋の桁も残っていたが、私の眼前に現れたのは、無残に桁の消失した鉄橋跡だった。近くに桁が放置されていないかと探したが、何処にも見当たらない。かろうじて両岸に橋台が残るものの、その対岸から向うは工事で掘り返され、既に新しい護岸も完成し、その辺りは路盤自体の痕跡も失われていた。東阿多寄りの橋台も、そう遠くない時期に消滅することだろう。※画像(1) 通勤時間帯で車の多い国道を横切り、線路跡をたどる。 国道を渡って直ぐの所に、「南薩鉄道記念館+ぽっぽ亭」の看板が立つが、その先でも工事が行なわれていた。既に新しい護岸が完成した部分もある。線路跡を掘削した部分が露出しており、地層を見ることができて興味深い。 少し行くと工事の詰所があり、そこから先、つまり東阿多駅の跡付近は手が付けられていない状態だった。 東阿多駅の跡は用水路に接する広場状になっており、その先には鉄橋も残っている。阿多との間にあった橋桁が撤去された現在、人家に近い場所に残る貴重な遺構だ。 鉄橋を渡ると道路と交差し、線路跡は山の中へと入っていく。しばらくは砂利道が続くが、やがて鎖と枕木で封鎖?された場所に行き当たる。 1997年秋もここでストップし、道路を迂回して花瀬方面へと向かった。それから何度か訪れる度、もちろん昨年2月の踏破時も同様であった。そこから先は封鎖されているから行けないのではなく、草が生い茂って歩ける状態ではなかったのである。 ところが、柵から先の線路跡が道路のようになっているではないか。轍があり、小型の作業車でも出入りしたようだ。 「これは儲けもの!!」とばかりに、柵の横(小型の作業車なら通れそう)から中に入り、線路跡を歩いてみることにした。 初めて歩く区間の感触、これは格別な気分だ。吉利~伊作などのように、かつて荒れ放題で歩けなかった区間が、自転車に転用され、昨年2月に初めて歩いた線路跡も多かったが、今歩いているのは、まぎれもなく未舗装の線路跡で、単に轍が助けてくれているだけである。※画像(2) しばらく歩くと、轍は右手の山の中へと入ってしまう。その先は草が多くなり、作業車が転回したと思われる場所から先は文字通りのジャングル状態だった。仕方なく引き返したが、初めて歩けたという満足感が勝っていた。 柵のある場所から阿多病院方面から来る道へ下りて、左に向けて進む。途中三叉路に行き当たるが、そこを左折すると花瀬方面へと行ける。 左手に線路跡の築堤が見えるが、すっかり笹竹に蹂躙されてしまい、普通に見たのでは線路跡と気付く人は皆無であろう。 道路は少しの間狭い状態だが、かつて線路と道路が交差していた部分(早い話踏切)から拡幅されている。遥か前方に、花瀬トンネルの上を通っている道路のガードレールが見え、車が下りてくるのが分かる。工事の関係で、道路は一時的にルート変更されているらしく、トンネル上付近から下ってきた辺りまではそのままだが、Ω状のカーブで工事現場を迂回して、拡幅された区間へと続いている。※画像(3) 拡幅された道路の辺りからはトンネル入口が見えなくなっており、トンネル上の道路から柵(工事中表示あり)を越えて行ってみたところ、土砂に押し潰されそうになりながらも、かろうじて入口が顔を見せていた。 反対側の入口にも行ってみようとしたが、線路跡付近は草が生い茂り、人を寄せ付けない状況である。仕方なくアプローチを断念して、薩摩白川へと向かった。 1997年秋の訪問時、薩摩白川に向けては線路跡を歩いて行くことができた。もちろん、花瀬トンネルを抜けて。花瀬トンネルを抜けた線路跡は、田圃の中を進み、やがて切り取りを通って山裾を緩いカーブを描きながら伸びていた。 それが9年後の現在、線路跡は限りなく自然に還りつつあった。先人たちが苦労して建設・維持してきた鉄道、それが打ち捨てられ、無残なジャングルとなっている様を見る時、人間の愚かさを感じるのは私1人だけであろうか。 薩摩白川に行く途中、線路跡が道路と合流する地点がある。花瀬トンネルを抜けて、1km少々行った所だが、そこから線路跡を少し逆行することにした。この辺りは農作業に軽トラが入っているようで、途中までは普通に歩けるが、それも畑が途切れると終わりである。所々に水溜りのできた未舗装路だが、この一部区間だけは1997年当時と変わっていなかった。 合流した箇所まで引き返し、道路を行くが、間もなく線路は道路の左手に変わり、石垣を積んだ築堤となって薩摩白川方面へと延びる。道路を隔てて自動車工場などがあるものの、民家は無く、夜は寂しそうな場所だ。※画像(4) 築堤は結構長いが、次第に道路との高低差も無くなり、緩やかな右カーブを描いて薩摩白川に到着する。 薩摩白川駅跡は、昨年レールが盗難に遇って以来、すっかり殺風景になってしまった。路傍に積まれた古レールは鉄道の痕跡そのものであったが、それが姿を消すと、バス停と数軒の民家があるだけの場所でしかない。かつての駅前商店、何とか営業しているようだが、人影は見えなかった。 画像:上から順に(1)~(4)  |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(7) HVCC 2006年6月 2日(金) |

| 薩摩白川の手前で雨になった。 カメラにレインカバーを被せて撮影するが、あいにく合羽を持参し忘れ、傘を差しての撮影は不自由極まりない。手早く撮影を済ませ、薩摩白川を後にして田部田方面へと向かう。 佐々良トンネルに行きたかったが、今年3月でも荒れ放題であったから、雨で濡れている分も加えると、とてもアプローチする気にはなれない。とは言うものの、途中の線路跡を少しだけ歩いてみた。 薩摩白川から1.5kmまでは行かないであろうが、山間の林道が線路跡である。轍もあるが、頻繁に軽トラが通っているわけではなさそうな感じだ。水溜りが多く、大変歩きにくい。路面も荒れ方がひどく、大径タイヤの4WD車をチャーターしたい気持ちだった。※画像(1) 雨が強くなる予報だっので田部田まで急ぐことにして、雨宿りの体制に移る。この決断は正解であった。台風崩れの低気圧の影響か、風も出てきた。雷も鳴り始め、雨も横殴り状態だ。 知覧線が廃止された原因は、水害であった。廃止前の雨も、おそらくこのような降り方だったのかと、40数年前に思いを巡らせた。 約1時間後、雨も小康状態となったので撮影再開。佐々良トンネルに通じる田部田寄りの踏切跡まで行くが、再び雨が強くなった。今さら止めるのも負けたように感じ、レインカバーを被せて撮影を続行する。幸い風は止んだようなので、傘も差せて、身体が濡れることは避けられた。田部田へと下る線路跡は砂利道となって残っているが、雨の影響で路面を水が流れている。 田部田駅の跡は公民館が建ち、その他は空地状態で、ここも鉄道の痕跡は皆無に等しい。 そこから薩摩川辺方向に200m行くか行かないかの所へ、朽ちかけた橋桁が残っている。1997年訪問時に見かけた時も、既に腐食してボロボロに近い状態であったが、内陸部でもあるからか、何とか崩れ落ちずに踏ん張っている状態だ。※画像(2) 線路跡は民家の中を進むが、荒地となっている箇所もあり、また水路などの鉄橋は失われて通れないのは当然である。前述の鉄橋から薩摩川辺寄りに少し進むと、水路で線路跡が寸断された箇所がある。直ぐ近くの民家から老人が出てきたので話を聞くと、線路跡を車の出入りに使用しているとのこと。道理で、民家に通じる線路跡は草も生えていないわけだ。 兵隊だったのか、開拓団だったのかは聞きそびれたが、昔満州に行った時、知覧線で阿多まで出て、伊集院まで南薩線に乗ったそうだ。民家の直ぐ先は用水路で、線路跡を含め有刺鉄線が張られている。以前は枕木の柵もあったが、朽ち果てたので、その老人が自分で設置したという話だった。持参した南薩線の写真を見せたところ、とても懐かしがっていたのが印象的だ。 雨宿りでロスしたので、時間は既に13時前。老人に礼を述べ、先を急ぐことにする。 そこから先は、未舗装の線路跡が続く。車も通行するので草も生えておらず、砂利道でも快適そのもの。枕木に打ちつけた「通行止め」看板は、文字が判読し辛いものの、かろうじて倒れずに立っていた。※画像(3) その先で砂利道は途切れ、薩摩白川方面へ行く新しい道路と交差するが、そこから先の線路跡は舗装道路として生まれ変わった。昨年秋に工事された箇所で、今年3月時点では既に完成している。この道、何も考えなければ、線路跡とは感じることも無いであろう。 薩摩川辺駅跡はその直ぐ先で、ここも宅地分譲され、真新しい住宅が立ち並ぶ。知覧寄りに日通の事務所(使われていない感じ)と、住宅の影に石積みの倉庫が2棟残っている。ここも、鉄道の痕跡はそれくらいで、道路の反対側に崩れそうな古い民家があり、これなどは知覧線が運行されていた頃から建っていたはずだ。 薩摩川辺の先、神社の裏手付近は、道路拡幅(歩道化)で線路跡の痕跡は見出せない。さらにその先も、かつて砂利道として残っていた線路跡は、ことごとく歩道に姿を変えている。※画像(4) その先、葬儀場の先にあった橋台も護岸工事で消滅。この付近も道路拡幅で、その昔線路があったとは信じ難い景色である。 田圃の中を広瀬川の河岸に向けて築堤が伸びていた場所に辿り着いた。 画像:上から順に(1)~(4)  |

| 枕崎 急行しらぎり 2006年6月 2日(金) |

| 何がHVCCさんをここまで南薩線に駆りたてるのでしょう?HVCCさん、いつもレポートすごいですねぇ。パワーに脱帽です。知覧線、私がまだ小さい頃に廃止された廃線跡が轍に助けられ今になって初めて歩けるって、なんだかすごいですね。 私が初めて南薩線に乗ったのは中学生の頃。当時鹿児島に居た親戚を訪ね、どこかに行こうとうまく話を持って行き「薩摩半島一周」を勝ち取ったのでした。保育社カラーブックス「蒸気機関車」を見て以来行ってみたかった加世田の庫も見せていただきました。その写真は恥ずかしくて投稿できる代物ではありません(全部誰かの記念撮影になっている)。唯一出せるのがこの写真。枕崎を見渡せる丘に登り(その頃から上ばかり見ていたらしい)駅方面をうつしました。もっとも、古いネガをスキャンするまで写した事すら忘れていましたが。駅に並ぶ貨車、古めかしいバス、1971年4月2日のことです。HVCCさんがご訪問される前にこの写真を発掘していたら、同じところで写して来てネ!とお願いできたのですが、また宿題を出してしまいました(笑)  |

| 貴重な記録写真ですね 待合室管理人 2006年6月 5日(月) |

| HVCCさんのレポートは急行しらぎりさんがおっしゃる通り、本当にすごいですね。南薩線の廃線跡が消滅していく過程を克明に記録したものとして、後々まで残したい貴重なレポートです。 さて、保育社カラーブックス「蒸気機関車」の中にあるハノーバーが手をつないでいる写真は私にとってもとても印象的でした。確か「このまま何年も動かない…」なんて表現が使われていたのではないでしょうか。 枕崎の俯瞰写真、駅構内の貨車群や鹿児島交通の旧型バスなど、本当に貴重な記録写真ですね。オレンジが使われていたバスの旧塗色を懐かしい思いで拝見いたしました。 |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(8) HVCC 2006年6月 5日(月) |

| 急行しらぎりさんの枕崎、見たことの無いアングルです。 次回はぜひ同じ場所から俯瞰したいですね。 知覧線、いよいよ最後の区間です。 何時の間にか太陽が照りつけて、昼前の大雨がウソのようである。 広瀬川の河岸に向けて延びていた築堤は数年前に田圃の構造改善で姿を消し、その先に片側だけ残っていた道路をオーバークロスする橋台も削り取られて消滅した。現在は河岸へとアプローチする短い築堤部分が残るだけとなり、そこもジャングル状態で、廃止後の長い歳月を感じさせる。 この広瀬川、1980年代後半までは鉄橋が残っていたという。「You-enてっどさん」に見せていただいた写真だが、水害で一部の橋桁と橋脚が流失した哀れな姿であった。 現在は両岸に橋台だけが残るものの、川の中には橋脚の痕跡も見られないようだ。東川辺寄りの橋台は、かろうじて見えるが、薩摩川辺寄りの橋台は、草に覆われ尽くした感じで、よく見えなかった。※画像(1) 広瀬川を渡った東川辺寄りには線路跡に集会所が建ち、かつて付近の民家をかすめるように残っていた道路をオーバークロスする橋台の痕跡も消え失せた。 1997年当時、線路跡には遊具が置かれていたが、今ではそれも無くなっている。 その少し先で国道と交差するが、そこまでの線路跡は舗装道路となって、もはや鉄道の痕跡は見出せない。 東川辺駅の跡周辺は、空家が数軒、そして分譲・新築された家が数軒建ち並び、奇妙な感じを受ける。この辺りに限らず、南薩線跡の沿線には何と空家が多いことか。 東川辺を過ぎた線路跡は、石垣状の築堤を右に緩いカーブを描きながら、少しずつ勾配を登って行く。 途中、農道と交差する部分で築堤が削り取られているが、今年3月とさほど変化は無いようだ。その辺りの築堤は、もはや草が生い茂りかけた状態で、当然ながら脇の道路を移動する。 やがて、「南九州の鉄道~鹿児島交通線~廃線跡、(21)レールの昼寝」で登場する鉄橋の場所に行き着いた。築堤上も、斜面もそうだが、草が生い茂りかけ状態であることには変わりなく、例の爬虫類を警戒しながら鉄橋に登る。レールも昼寝状態のまま、今も健在であった。 そこから先の築堤は特に荒れ方がひどく、草の中から何が飛び出ても不思議ではない感じ。当然ながら鉄橋の撮影を済ませると、築堤を駆け下りた。 荒れた築堤は100mほどで、かつて道路をオーバークロスしていた箇所に行き当たる。東川辺寄りの橋台は削り取られ、知覧寄りの築堤も大きく削り取られて、線路跡へ登る道路となっている。東川辺寄りの築堤下では、鶏が飼育されていた。その昔、汽車が走ると牛が乳を出さなくなったり、鶏が卵を産まなくなると、敷設に反対した人もいたそうだが、この場所ならその心配もあるまい。 築堤を切り取った道路の左側には「通行止」の看板が立つが、これは薩摩川辺の手前で見かけたのより、かなり新しい。以前は、その先で土建会社のユンボが山を削っていたのを見かけたが、今では作業場も放置され、そこまでの道路(線路跡)も荒れていた。その先は草木に覆われ、もはや進めるような状態ではない。 県道に出て知覧方面へと進む。既に16時を過ぎており、少々焦り気味だ。 途中の厚地川に架かる手斧橋、雨上がりで川の流れはゴォゴォと激しく、水量も多いようだ。かつて南薩線の橋梁があった方向は、木々がうっそうと茂り、明らかに見通しが悪くなっている。山道を橋台付近まで登って行きたい気持ちだが、雨上がりでもあるし、例の爬虫類も気になり、カメラを収納して先を急いだ。※画像(2) 知覧町に入って県道を登りきると、線路跡は左手から道路と交差し、右手へと廻り込む。この付近の線路跡は砂利道として残っていたが、次第に整備され、鉄道の痕跡は失われてしまった。畑の畦に1本残る「鹿交用地」の杭が、僅かに名残を留めている。その直ぐ先、畑に接する築堤の石垣は知覧線運行当時の遺構に違いないだろうと思い、ビデオを回した。※画像(3) この付近の線路跡には桜の木が植えられている。まだ若い木だが、桜の咲く頃に来てみたい気がした。 浄水場を過ぎると、線路跡は歩道化され、線路とは無関係なカーブを描いたりする。お遊び的な要素もある道だが、この区間では鉄道の痕跡は消え失せたと言えよう。 城ヶ崎駅跡付近では、自販機を多く置いた商店が盛業中だが、線路があった側のバス停の停留所名看板は千切れて消失していた。 歩道は豊玉姫神社の手前で終わり、線路跡は駐車場に変身する。そこから先、麓川手前の約100mは畑のように耕されていた。今年3月、菜の花が咲き乱れていた場所である。※画像(4) 麓川には、知覧駅寄りにコンクリートの橋台が残るだけだが、前述した手前と、川を渡った知覧寄りには線路跡が空き地となって続いている。こちらも同様に耕されていたが、本来の線路跡よりも、少し左に寄っているように思えた。 正面のドラッグストアの看板が大きくなり、交差点に行き当たると、知覧駅跡も目前だ。 知覧駅跡は1997年当時は、プレハブの営業所跡を待合室+乗務員詰所として利用していたが、その後この建物にコンビニが入居し、待合室は屋外に移された。ベンチと屋根はあるものの、今日の昼間のような状態だと、バス待ち客には試練以外の何物でもないであろう。 コンビニは今年春に閉店してしまったので、屋上の看板は白く塗りつぶされたが、建物にある看板はそのままである。3月訪問時の画像は、当掲示板の3月25日・南薩線訪問2006(6)に貼り付けてあるので比較されたい。※画像(5) 雨に翻弄された1日が終わった。時刻は既に18時過ぎ、既に各地へ向かうバスも出てしまい、残りの便は少ないようで、知覧駅の跡は静寂に包まれようとしていた。 画像:上から順に(1)~(5)  |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(9) HVCC 2006年6月 7日(水) |

| 第9回は、伊作から南吹上浜~北多夫施の中間辺りまでリポートします。 5月20日、予報では雨の心配はなさそうだ。本日は伊作から加世田・薩摩万世にかけて巡る予定なので、加世田から伊作まで行き、伊作駅の跡からスタートする。 私が伊作駅跡を初めて訪れたのは、1996年秋のことだ。かつての駅舎は影形も無く、プレハブの営業所&待合室に建て替えられ、その営業所も閉鎖されたばかりだった。広い構内はそのままで、ホームも短くはなっていたが、草に埋もれながらも残っていた。 あれから10年、伊作駅の跡には図書館が完成し、既にオープンしているようだが、私が訪れた8時前は営業時間外で、当然ながら閉まっていた。図書館は駅跡の約半分、加世田寄りを飲み込んだ形で、訪問時には建物周辺の整備が行なわれており、芝生も養育中であった。 手前には3月訪問時に建築中だったバス待合所も完成し、利用者の快適さが増した感じだ。バス乗場は屋外だが、屋根も付いており、土曜日とあって、鹿児島行きの便は結構繁盛していた。 ※画像(1)注:左がバス待合所、奥の建物が図書館 かつての吹上町時代に薩摩湖付近から整備された歩道「アイアンロード」は、伊作駅跡で奇妙なカーブを描いていたが、後に建設される図書館を避けるための措置であった。もちろん歩道は、図書館やバス停の部分で途切れている。 加世田寄りにある鉄筋の建築物だけが運行当時と変わらず、図書館の外れには築堤が切り取られ露出したままになっていた。歩道は加世田に向かって線路跡の左側下に位置するが、少し行くと本来の線路跡と合流して加世田方へ延びていく。 この辺り、映画「男はつらいよ」の場面にも登場した。伊作駅の待合室で寝ていた寅さんが、線路跡を露天商仲間と歩いて行くシーンだ。廃止~レール撤去後間もない時期で、構内にはレールが積まれ、枕木もクッキリ見えていた。この線路跡も歩道化され、昔を知らない人には、単なる道でしかない。 歩道は伊作から500mあまり行くと、今田休憩所で途切れる。そこから先は荒れた線路跡で、直ぐ先の用水路に小さな鉄橋も残っているが、草に蹂躙され尽くした感じだ。 藪を抜けた線路跡は伊作川を渡り、南吹上浜方面へと続くが、伊作川橋梁は前述「男はつらいよ」のラストシーンに登場した。現在は川の中の橋脚も撤去され、両岸に橋台が残るだけであるが、川原に下りると彼方に金峰山が見えるのは当時と変わらない。 対岸には電柱が1本残り、短いながら築堤も残っている。この築堤、伊作川の橋台と反対側にも小川を跨ぐ橋台を持ち、今や貴重な遺構となった。 廃校となった小学校(現在は公民館)の裏手で行なわれている道路拡幅工事も進展しているようで、この区間の線路跡は消滅したと言えよう。※画像(2) しかしながら、工事は今年3月訪問時と区間的には同じで、南吹上浜近くの電柱や切り取り部分の一部もそのままであった。※画像(3) 地元の人の話では、南吹上浜駅跡の少し先まで工事予定とか。そうなると、前述した切り取りや電柱も姿を消すことになる。確かに道路を拡幅すると便利ではあるが、少し狭いとはいえ、現在の道も残すわけだから、そこら辺が道路だらけになってしまう。田舎にはよく見られる光景だが…。 南吹上浜駅跡を過ぎ少し行くと、線路跡は草に覆われた築堤となって加世田方向へと延びている。やがて右手に茶畑が現れると築堤も終わり、線路跡は両側を畑に挟まれて進んでいく。※画像(4) 線路跡には枕木や砂利が残っているはずだが、草や笹竹に覆われた状態ではアプローチすることも躊躇してしまう。 線路跡は吹上町と金峰町の境に到達した。広域合併で、現在は日置市と南さつま市の境ということになるが、町名はそのままなので、吹上・金峰町と呼ばせてもらうことにしよう。金峰町に入ると、農道工事に行き当たる。3月訪問時には築堤の一部が残っていた場所も、その痕跡は消え失せ、単なる道路へと変貌を遂げつつあった。※画像(5) 画像:上から順に(1)~(5)  |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(10) HVCC 2006年6月 7日(水) |

| リポート第10回は、南多夫施までです。 金峰町に入って間もなく、道路から入って直ぐの所に貨車(旧国鉄のワム)が置かれている。1996年当時は倉庫として利用されていたが、その後は放置された状態で、周囲を草に蹂躙され、屋根は赤く錆び、このままでは朽ち果てる運命だろう。※画像(1) この付近の線路跡を転用した農道は、完成間近なのに工事が中断された状態で、車で通り抜けることはできない。 線路跡の農道を500mあまり行くと、北多夫施駅跡に行き当たる。かつての駅前商店、かろうじて営業しているようだ。 ホームや線路跡は広い農道に飲み込まれてしまい、駅自体の痕跡は消失してしまった。かつてホームがあった場所から見る金峰山が好きだったが、今となっては夢物語でしかない。しかし、「鹿交用地」杭だけは、畑の畦で数本が踏み止まっていた。※画像(2) 北多夫施から先の農道も通行止で、それは堀川橋梁跡まで続く。しかしながら、一部区間は農家の人が畑に行くため利用しているようで、これは黙認されているらしい。 北多夫施を出た線路跡は、堀川の手前に向けてゆっくり下っていた。農道もその状態を継承してはいるが、幅が広く、複線でレールが敷設できそうだ。※画像(3) 田圃の中に用水路があり、農道工事で失われるまで、低い築堤に鉄橋が架かっていた。ここから見る金峰山も絶景だった。今は築堤も削り取られ、広くなった道路に、変哲の無いコンクリート橋があるだけだ。 その先、農道は堀川に向けて登っていく。かつての線路跡はこんなに勾配はなかったが、道路だと少しくらいの坂は平気だから、堀川の道路橋も川面からかなり高く造られ、誠に立派な橋である。 かつては、北多夫施寄りと、堀川を渡った南多夫施寄り、双方の築堤に道路をオーバークロスしていた鉄橋の橋台が残っており、もちろん堀川の河岸にも堀川橋梁の橋台が残っていた。 何れも大正時代の造成で、石積みの重厚な姿は歴史の風合を感じさせたものだが、それも今となっては昔話だ。※画像(4) 真新しい農道は、堀川を渡った先から通行可能となり、直ぐ先が南多夫施駅の跡だ。 南多夫施駅跡は、2000年の春にはホームなどが姿を消し、変わって住宅が建てられている。鉄道の名残は、住宅脇に一部が顔を覗かせる貨物ホームくらいしかない。 おっと、忘れかけていたが、かつての農協倉庫も残っている。阿多などに見られるような石積みではなく、比較的新しい建物のようだ。 農協倉庫の反対側、線路跡(道路)を隔てて空地に枕木が積まれている。数にして100本はあるだろうか。どうやら駅跡や線路跡を掘削した時に出土した枕木のようで、犬釘が付いている物も多かった。※画像(5) 画像:上から順に(1)~(5)  |

| ありがとうございます 待合室管理人 2006年6月 10日(土) |

| HVCCさん,力のこもったリポートありがとうございます。 北田布施から南田布施に向かう立派な道路の画像が印象的でした。時代は確実に進み,南薩線の記憶や痕跡が加速度的に遠のいていく様が,この画像により現実の姿として教えられているように感じました。 |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(11) HVCC 2006年6月 12日(月) |

| 今回の訪問は、初日が加世田→枕崎、2日目は阿多→知覧と巡り、 3日目は伊作→加世田・薩摩万世というコースでした。 リポート第11回は、いよいよ加世田に入ります。 南多夫施から先は、比較的早く農道転用工事が行なわれ、既に車も通行している。ただし、信号機が無いので、交差点などは注意が必要だろう。 カーブなどは線路跡の痕跡を残しているようだが、途中の川を渡る箇所では線路跡よりも勾配が急になっている。※画像(1) 道路の彼方に、阿多駅跡の高層アパートが見えてきた。 駅跡に建つ高層アパートは、金峰町時代に建設されたもので、駐車場を含めると敷地の北半分を占有する広さである。アパートの駐車場の向う、加世田寄りには真新しい住宅が完成し、周囲の整備作業などが行なわれているようだった。※画像(2) 阿多駅跡で鉄道の痕跡としては、石積みの農協倉庫が残るが、伊集院寄りからは見通せなくなってしまった。画像(2)の右側にあるのが新しい住宅で、中央後ろで農協倉庫が僅かに顔を出している。この農協倉庫は沿線に残る最大級の建物(倉庫)であるが、現在は使われていないようだ。 ※画像(3) 昨日は農協倉庫横を左に折れる道路を通り知覧線の跡を巡ったが、本日は加世田へと向かうので右手の道路を行く。 道路は分岐付近の舗装工事も完成し、万之瀬川河畔へと下り勾配が続いている。 かつては万之瀬川河畔に到達する築堤も残っていたが、現在は姿を消しており、かつての雰囲気を偲ぶことは無理であった。 この一帯は河川改修で大きく姿を変えており、例えば万之川も南薩線の鉄橋が残っていた頃からすれば、川幅が2倍程度になっている。 加世田寄りには橋台が残っているはずだが、草に覆われ尽くされた状態で、見えなくなってしまった。 国道橋を渡って加世田の町へ入る。 前述した万之瀬川橋梁の橋台、加世田寄りの河岸でも草でアプローチできなかった。 ※画像(4)…加世田寄りの河岸から阿多方面を望む その先、加世田市街へ向けて延びる線路跡は、枕木を載せた小さな鉄橋で用水路を渡り、藪の中へ入っていく。この辺り、人家も直ぐなのに、まさに荒れ放題といった感じである。 住宅地の道路を迂回してその先の線路跡へ行くと、人や車が出入り、つまり線路跡を横断して通行する場所では、路盤が固められた状態だ。 1996年の話だが、左側に高層アパートが建っていたので、4階まで上がってビデオ撮影させてもらった。そのアパートは運行当時から建っていたようで、写真にもよく登場する。「南薩線資料室→現役当時の情景→(11)加世田駅」は、件のアパートから撮影されたものだ。 アパートは数年前取り壊されたようで、現在はスーパーの駐車場になっている。位置的に少し線路跡とは離れるが、そのスーパーには屋上駐車場があるのでアプローチしてみた。少し東へ寄った感じであるが、加世田駅跡を俯瞰できる場所としては最も高い場所のはずだ。 淡い期待を持って屋上のフェンスに駆け寄ったが、目に入ってきたのは駅跡の駐車場を占有した新しいスーパーの建物だけであった。※画像(5) 画像:上から順に(1)~(5)  |

| アパート 急行しらぎり 2006年6月 13日(火) |

| 運行当時、イケダPAンの工場脇をすり抜けて加世田に入り、お決まりの件のアパートに上がらせていただくと子供達が「あっ!また来とる」 皆さん通われたようで珍しくも無いでしょうから、逆を見た絵でもどうぞ。万之瀬川橋梁が小さくチラッと見えます。 HVCCさん、加世田駅の変わりようには、もうびっくりですわ。  |

| リポートありがとうございます 待合室管理人 2006年6月 14日(水) |

| HVCCさん,急行しらぎりさん,こんばんは。 現在の写真を拝見するにつけ,ここしばらくの廃線跡の変化に驚きます。永らく放置?されていただけに,短期間での急激な変化に戸惑いを覚えます。穏やかに過ぎていった時間が,急に早回しになったような…。 お決まりのアパートですが,貴重な足場となってくれました。俯瞰の大御所,急行しらぎりさんにとってもはずせないポイントとなっているようですね。 |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(12) HVCC 2006年6月 15日(木) |

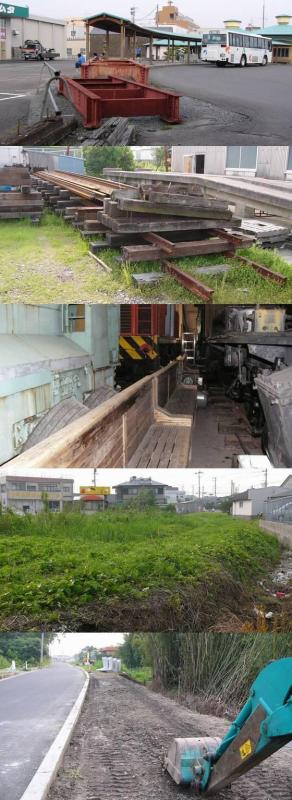

| 何時の間にか6月も半ば、訪問から1ヶ月が過ぎてしまいました。 拙いリポートにお付き合いいただき、ありがとうございます。 もうしばらくご辛抱ください。 第12回は、加世田界隈と万世支線です。 北側をスーパーに占有された感もある加世田駅跡だが、訪問時点(5/20)では開店間近ということで、商品の搬入でバタバタ状態であった。(新装開店は5/26) 従来の店舗でも狭いとは思わなかったが、やはり郊外店との競争ということだろうか。市街地でこれほど大規模な店舗も珍しい。 そのあおりを受けて、車両を展示していた建物が撤去され、普段見ることができるのは、バスターミナルに屋外展示されている2両(SL&DL)だけになってしまった。 鉄道記念館の建物はかろうじて残っていたが、入口に「工事のため休館中」と書かれた紙が貼ってあり、今後開館されたとしても、由緒ある1号機関車をはじめとした車両の展示施設が併設されない限り、その魅力は半減すると言えよう。 バスターミナルも増床されたスーパーの建物が邪魔して、伊集院寄りが見通せなくなった分、狭苦しい感じが拭えない。 以前は鉄道記念館脇に置かれていた橋梁の桁も、バスターミナルの端に移されていた。こうして見ると、もはや展示物ではなく、単なる粗大ゴミ扱いに近いと感じてしまうのは私だけであろうか。※画像(1) パスの車庫に仮保管されている車両を見せてもらうことにした。 車庫は家電量販店の左側にあるが、入庫・出庫するバスに混じって、家電量販店に来る客の車も出入りするので、構内の通行には気を付ける必要がある。 車庫の脇、枕崎寄りにレールや枕木、そして信号機などが無造作に置かれているが、これらは以前車両展示スペースで使用されていた物だ。※画像(2) バスの整備担当者に許可を貰って内部に入ったが、相変わらず狭苦しく、車両がひしめき合っている状態だ。足元に気を付けて車両間を移動していたら、何処かで見たような物を発見!!。解体された枕崎駅にあった待合室の椅子が、車両の間に並べてあるのではないか。※画像(3) この椅子、今後どうされるのかは疑問であるが、駅舎解体と同時に失われたと思っていただけに、少し嬉しい気分になった。 夕暮れ近くになった。万世支線跡へ急いで行くことにする。 スーパーの増床工事で従来のようにバスターミナルから通り抜けできなくなり、建物を大回りする必要があった。もちろん、開店すれば店内を歩いて通り抜けられる。 1996年秋の訪問時は、スーパーの駐車場から砂利道状態の線路跡が延びていた。現在は短くなった感もあるが、緩くカーブを描く草の生い茂った線路跡が残っている。※画像(4) その先、旧道と海岸方面へ向かう道路との交差点付近からは、加世田市時代に着工された自転車道となっており、道路脇には桜の幼木が植樹されている。 前回訪問時には工事が再開され、残りの区間も整備(舗装+柵設置等)されていたが、ほぼ完成に近い状態だ。 旧道と並行していた薩摩万世駅跡の付近は工事中で、道路の拡幅によって線路跡は痕跡を失いつつあった。※画像(5) 初めて訪問した1996年秋、加世田から薩摩万世までは線路跡が荒地のまま残っていた。それから、薩摩万世駅の敷地が予想外に広く、少々驚いたものだ。当時はホームが残り、駅舎のあった場所も想像できる状態だったが、廃止から44年を経て更地となった今では昔話である。 駅の跡地は、かつての駅前旅館の駐車場として使われているが、将来的には住宅に生まれ変わるのでは?という話も聞いた。 自転車道に変貌を遂げた線路跡と併せて、鉄道の痕跡は失われるばかりだ。 画像:上から順に(1)~(5)  |

| ありがとうございます 待合室管理人 2006年6月 15日(木) |

| HVCCさん,リポート12ありがとうございます。 鉄道記念館の建物が撤去され,展示車両がバス車庫に押し込められる事態は,想像だにしませんでした。南薩線が歩んできた歴史はどのように評価され,どのようにして後世に伝えていくのでしょうか。文化遺産としての南薩線車両と近代的な大型商業施設,対照的な二者ですが,今後,車両がどのように扱われるか,見守る必要があります。 枕崎駅の椅子は救われていたのですね。何もかも消えていき,寂しく思っていたとき,この椅子を守ってくれた人がいたこと,嬉しく思います。 |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(13) HVCC 2006年6月 19日(月) |

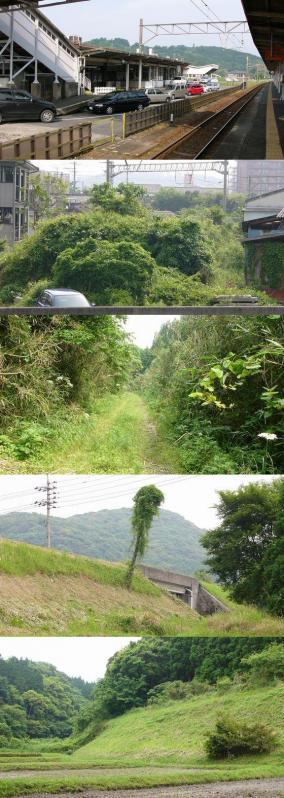

| いよいよ最終コース、伊集院から伊作となりました。 第13回は伊集院~大田トンネル付近までをリポートします。 南薩線訪問、いよいよ最終日である。今日は伊集院から伊作までを巡る予定で、名残惜しい南薩線ともお別れだ。 過去の訪問では概ね伊集院からスタートしていたが、前回の訪問から少しパターンを変えた。というのも、帰路の利便性というか、枕崎を終点にすると、列車やバスの便数が限られることが主要因である。しかし、旅の最後は枕崎…という感覚は、行った人しか味わえないことに異論はない。 朝の伊集院駅は日曜日ということで、通勤・通学の利用者も普段より少ないようだ。それでも、加世田や枕崎の利用者に比べれば、かなり多いと言うべきだろう。 駅舎は南薩線が運行されていた当時の状況をよく知らないが、1996年頃とさほど変わっていないようだ。駅舎側にある旧ホームも、かつて砂利状態だった路盤が舗装され、駐車場になって既に6年が経過している。※画像(1) 鹿児島本線のホームに出てみたが、現在のJR線は島式ホームで旅客扱いを行なっており、新幹線開業でかつて優等列車が発着した長いホームも手持ち無沙汰気味だ。南側の駐車場(南薩線跡地)や、その先の草地は相変わらずで、草も結構伸びており、例の爬虫類が心配であり、足を踏み入れることは断念した。 駐車場の下の小道を歩いて、神之川の方へ行く。途中のガード付近の築堤に登ってみたが、ここも草が伸びている。その先には石積みの橋台も残っているが、草で見えにくくなってしまった。 ※画像(2) 対岸から見た伊集院寄りの橋台 道路橋で神之川を渡り、対岸へ向かう。枕崎寄りの河岸は、4~5年前の護岸工事で橋台付近が削りとられてしまった。その先、線路跡は砂利道となって延びていく。 民家の脇には、以前紹介した「鹿交用地」杭が残る。道路をアンダークロスした線路跡は、神之川を右手にして進むが、最近は地元民の軽トラもあまり通らないようで、1996年当時から比べると、明らかに荒れている様子だ。※画像(3) 700mあまり行くと両側に人家があり、線路跡は交差する道路に飲み込まれるが、直ぐ先の築堤から復活。しかし、築堤部分は草が多いので、道路を迂回してコンクリート橋へ向かう。途中、地区の公民館付近から小川に架かる鉄橋が見えるが、その反対側、田圃側からは見えにくくなってしまった。 コンクリート橋から少し先まで、築堤の草が刈り取られているので登ってみる。築堤に立つ電柱は、上半分が草にまとわりつかれていた。道路をオーバークロスしているコンクリート橋だが、南薩線の中でも珍しく、今や貴重な遺構だと思う。しかし、今後道路拡幅でもあれば、取り壊される運命かも知れない。※画像(4) 草が刈り取られているのは僅かな区間で、その先はジャングル状態である。築堤を降りて、人家の脇の小道を行く。築堤は山裾に張り付いているが、もはや人を寄せ付ける状態ではない。 ※画像(5) 小道は山へ分け入り、線路跡と分かれてしまう場所に到達。直ぐ下の線路跡はジャングル状態で、昨年2月に何とか歩けた場所まで行くのさえ困難な感じであり、深追いは諦めて、大田トンネルの上日置側を目指し、山道から県道へ出るコースを辿った。 画像:上から順に(1)~(5)  |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(14) HVCC 2006年6月 23日(金) |

| 第14回は、大田トンネルから日置までをリポートします。 大田トンネルの上日置側を目指し、南九州自動車道の下を潜り、広域農道を経て県道を下って行く。 県道脇の小道を登り、再び線路跡へ。今年3月にも訪れた場所だが、線路跡はすっかり草に覆われている。仕方なく小道を迂回してその先、伊集院寄りに行くことにした。 少し行くと、木々がトンネルのように線路跡を覆っている場所に行き当たる。この部分の線路跡だけは草が生えておらず、路面も少し湿った状態で、所々に枕木が顔を出す状態だ。 その区間は距離にすると僅かで、その先は右手に畑、左手は植林された杉林という状態で線路跡が延びていく。 少し歩いた所で、思わず足を止めた。1996年当時は、農作業の往復に利用される頻度が高いのか、線路跡の状態が良かったことを覚えている。しかし、いま私の目の前にあるのは、草が生い茂った荒地に過ぎなかった。無理して大田トンネルに行ってみたい気持ちも捨て難かったが、この荒れ方では例の爬虫類も心配だし、先日の雨で泥濘状態なのは明らかだ。※画像(1) 心を鬼にして引き返し、上日置方面へと向かう。 途中の線路跡は荒れ放題なので、一旦県道に出て、再び小道を登って上日置駅跡を目指す。 上日置駅跡は、この数年ほとんど変化も見られず、枕木が顔を出す辺りから給水塔を見つめていると、何か時間が止まったように感じる。※画像(2) 次の日置が宅地分譲、その先の吉利からは自転車道と、変化が著しいのに比べ、上日置の周辺は、線路跡にも手が付けられず、自然の成り行きに身を任せているといった感じだ。ホームの残る方にも行ってみたが、こちらは草が猛威を振るいつつあり、その先の線路跡はジャングル状態だった。 再び県道に出て、日置方向へ少し行き、小道を登って線路跡へ出る。途中の県道からは、山裾に電柱が数本見えた。 人家の脇の線路跡は、砂利道状態の所もあるが、住吉小学校の手前で数年前に行なわれた道路改修のため、線路跡は大きく削り取られ、この付近の痕跡は失われている。 住吉小学校の裏手からは線路跡が復活するが、少し行くと再びジャングル状態になり、県道へと押し返された。 かつて県道をオーバークロスしていた箇所に来たが、上日置寄りの崖に残る橋台も、蔦や草で見えにくい。川を隔てた反対側の橋台は、何処にあるのか見当もつかない状態だ。以前見たことがあるので、大体の場所は理解しているつもりだが、こう荒れていては…。 県道左手の橋を渡り、線路跡をトレースしていくことにする。工場の向うに築堤が見えるが、草で登れる状態ではない。かつて急行しらぎりさんが、キハ100や300を撮影されたのはこの辺りであろうかと、思いを巡らせた。 少し先からは道路拡幅で線路跡の築堤が大きく削り取られており、道路が狭くなる付近から線路跡が姿を見せた。 線路跡は相変わらず草に覆われた荒地であり、電柱も1996年当時と比べて、かなり少なくなったようだ。 日置も目前になった。You-enてっどさんの写真でおなじみの「たのかんさぁ」が右手に見える。 運行当時を偲んで、線路跡を背景にパチリ。You-enてっどさんが1984年元旦に撮影された写真と大体同じアングルを狙ってみた。※画像(3) 日置駅跡に着いたら、既に正午を30分あまりも過ぎていた。これから先は、少しペースを上げなければなるまい。 駅跡は日吉町時代に宅地分譲され、新興住宅地になってしまった。駅の名残りはもう見当たらない…と嘆いている御仁に、ぜひ見ていたたぎたいモノがある。一部の住宅では門扉というか、塀に枕木が使われているのだ。残念ながら日置駅跡地から発掘したものではないように思えた。 住宅地の外れに、かつて日置駅のシンボルでもあった給水塔の基礎部分が置かれている。※画像(4) 昔を知らない人は、最初からここに給水塔があったと思うだろうが、現在の場所から3~40m伊集院寄りに、鉄製の水タンクを載せて堂々と建っていた。 駅自体の面影は無くなったが、加世田寄りの踏切跡から先は築堤がそのまま残っている。運行当時の日置界隈を知らない私でも、思わず「良い光景!!」と感じてしまうのであった。※画像(5) 画像:上から順に(1)~(5)  |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(15) HVCC 2006年6月 25日(日) |

| 訪問から既に1ヶ月が過ぎました。 リポートも先を急ぐことにします。 日置を後にして、吉利方面へと向かう。 一旦県道へ出て、3~400m先を左折、川を渡ると小道は線路跡に行き当たる。道路脇に「鹿交用地」杭も健在だ。築堤にはアジサイが咲き、田圃脇にも境界杭が残る。※画像(1) 線路跡は100m先で小川を渡るが、両岸に橋台が残るだけである。 再び元の道路へ引き返し、画像(1)の場所から300m位先の踏切跡へ向かう。 今年3月の訪問時、踏切跡の加世田寄りで農業用水の工事が行なわれていたが、工事はほぼ完成したようで、かつての線路跡はコンクリートの水槽?に生まれ変わっていた。※画像(2) その先の線路跡は土が入れられ、脇には発掘された枕木が積み重ねてあった。彼方に工事の詰所が建っている。日曜日で作業員はおらず、詳細は不明だが、線路跡が今後どうなるのか心配であった。 そこから、さらに400mあまり加世田寄りの線路跡へ向かう。 ここは、急行しらぎりさんが投稿された写真の撮影場所で、線路跡は緩いSカープから直線となり、吉利へ向けて勾配を登っていく。 かつての踏切跡から日置寄り、距離にすれば100mには足らないと思うが、路盤の砂利が露出していた。どうしてかは分からないが、この一帯だけがこうなっているのだ。 朽ちた枕木には犬釘が刺さったままだが、手で抜けるものも多かった。それらの犬釘は、かなり錆がひどい状態だ。この辺りは、海岸から1kmにも満たない場所なので、やはり潮風の影響と思われる。※画像(3)(4) そこから先の線路跡は、砂利も見えない草の生い茂った荒地となり吉利方面へと延びている。荒地は約300mほどで、右手から来た自転車道と合流。快適なアスファルト道路となって吉利へと続く。自転車道は1999年から整備され、すっかり馴染んだ気もするが、ここを通る度に、1996年には草で人を寄せ付けなかったことを思い出す。 自転車道(線路跡)は国道をアンダークロスすると、右手に緩くカーブして吉利駅跡へ到着。 吉利には駅前商店が健在で、店主の女性が店の外で竹の皮を干していた。この地方では、竹の皮で包んだチマキを食する習慣があるらしく、後で訪れた永吉川河畔にある物産店でも、チマキや竹の皮を売っていた。※画像(5) 店主に話を聞くと、1952(昭和27)年からこの場所で商売しているそうだ。 当時は南薩線近代化が本格化した頃であり、キハ100型が新製配置されたのも同年である。ちなみに、その頃の国鉄(現JR)指宿枕崎線は、山川までしか運行しておらず、枕崎までの延伸工事が始まったのは昭和30年代に入って2年後であった。当時は戦後の復興期でもあり、南薩線も景気が良かったことは容易く推測できる。吉利駅の利用客も多く、駅前商店は大繁盛だったとか。今はそれも遠い昔話である。 しばらくすると、自転車で近所のご婦人(70代?)が来店。客と店主の会話は薩摩地方の方言で、私には内容が理解できない。商売の邪魔にもなることだし、礼を述べて先を急ぐことにした。 画像:上から順に(1)~(5)  |

| ありがとうございます 待合室管理人 2006年6月 27日(火) |

| HVCCさん、詳細なレポートありがとうございます。 あと10年、20年経ってからこのレポートを読み返すとき、また感慨深いものがあるのだろうなあと思います。上日置駅だけは、現役当時の雰囲気を残していますね。二次利用も難しい立地と思われますので、しばらくはこの状態が続くのでしょうか。 |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(16) HVCC 2006年6月 30日(金) |

| 本日で6月も終わりですね。 私は未だに、永吉界隈で足止め食ってました。 伊作へと、先を急ぎましょう。 線路跡を転用した自転車道だが、普段利用してるのは、地元の学生や老人など、車を運転できない人が大半のようだ。これは皮肉にも、南薩線が運行されていた当時の利用者と似通っている。 いまや、田舎では車が1人1台の時代。公共交通機関の利用者は年々減少するばかりだ。この先、少子高齢化が深化するばかりだろうから、地方の公共交通機関にとって、受難の道はさらに険しいであろう。 その自転車道は、かつての線路がそうであったように、所々で道路と交差する。列車なら踏切警報機があれば、人や車は通過し終わるまで待ってくれるが、自転車道の交差点には信号機も無いので、他人事ながら少々心配でもあった。※画像(1) 自転車道は線路跡をそのまま使った感じだが、以前にもリポートしたように、川を渡る地点では護岸工事も併せて行なわれるパターンがほとんどで、一部を除き、現役当時の橋台などは姿を消している。 あと、興味深いのは、線路跡は意外に起伏に富んでいたということである。自転車にはちょっとキツいかな?という程度の坂でも、列車、それも非力な蒸気機関車では途中でストップしたという昔話も納得できるわけだが…。 自転車道(線路跡)の周囲にある畑などの風景を見ていると、列車が走って来てくれないか…という淡い期待感が募る。眼を閉じると、上空でヒバリの声が聞こえた。しかし眼を開けると、レールはとっくの昔に持ち去られ、アスファルトの道が続くだけであった。※画像(2) 自転車道は下り勾配となって、永吉川方向へと向かうが、少しずつ国道に接近し、物産店(かめまる館)脇で自転車道は途切れてしまう。 永吉川に架かっていた鉄橋は1996年の初夏に撤去され、以来河岸の橋台と、川の中の橋脚が名残を留めているに過ぎない。※画像(3) 現在の国道橋と永吉川橋梁との間には浜田橋という古い石橋があり、こちらは修復されて往時の面影を伝えているが、前述したように南薩線の鉄橋は、普通の人が見たら残骸にしか思えない状態なので余計に哀れさを誘う。 昼食も済ませていなかったので、かめまる館で「ふくれ菓子」を買い、川面を眺めながら食した。 対岸にも橋台が残るが、石積みの立派な橋台は、貫禄というか、時代を生き抜いてきた構造物の力強さを感じさせられる。※画像(4) その先には草に覆われた築堤が残り、自転車道はその少し先から再び線路跡へと割り込んできた。自転車道のSカーブを抜けると永吉駅跡だ。 永吉駅跡は、ホームがしっかりと自己主張している状態で残っており、かつての駅前商店も健在だ。日曜で休業なのか、店の戸は閉まっていた。 駅跡の空地では、この駅に列車がやって来なくなって随分後に生まれたであろう少年たちが、方言での会話を交えながらキャッチボールをしていたのが印象的だった。※画像(5)  |

| 南薩線訪問2006パートⅡ(17) HVCC 2006年7月 2日(日) |

| 5月23日から続けてきたリポートも、いよいよ最終回となりました。 管理人さんはもとより、ご愛読いただいたみなさんに、深く感謝します。 永吉から吹上浜までは、線路跡を転用した自転車道が続く。周辺は特に変化も見られず、風景に少しずつ馴染んでいるようだ。 自転車道は永吉川を渡る箇所で一旦途切れていたが、小野川も同様で、すぐ脇にある橋を迂回して進むことになる。 川に面した線路跡部分には橋台が残っているが、永吉川のように川幅も広いわけではなく、どうしてこのような形で残っているのか不思議だ。 ともあれ、鉄道の痕跡が残っていることは喜ぶべきだろう。 小野川を過ぎると、自転車道は緩い勾配を登っていく。その先、吹上浜の近くで道路をアンダークロスするが、跨線橋には「吹上浜停車場線」という風変わりなプレートが埋め込まれている。 ※画像(1) 吹上浜駅跡はバスの待合小屋があり、線路跡は自転車道に様変わりして、ホームは削り取られている。※画像(2) 1996年当時、線路跡は松林に埋もれた感じで、砂地の中に枕木が残っていた。駐車場や自転車道の工事で線路跡は姿を変えてしまい、遠方から訪れた人には、ここを列車が走っていたとは信じられないであろう。 薩摩湖駅手前にあるケーブルカーのガードは草むらの中に健在であるが、自転車道は手前の駐車場付近で途切れており、それが壊されなかった要因かも知れない。 その先、かつて薩摩湖駅があった辺りは道路が横切り、線路跡を断ち切るような感じになっている。※画像(3) 薩摩湖に到着。日曜日とあって、ブラックバスを釣る人、模型のボートを浮かべる家族連れなどがいたが、その数は10名にも満たなかった。 湖畔には店舗だった建物が数軒残っているが、何れも閉店して時間が経過しているようだ。かつて、「男はつらいよ」に登場した店も同様で、看板が抜け落ち、枠だけになった様を見ると、南薩線同様に世の栄枯盛衰を感じざるを得ない。※画像(4) 薩摩湖付近の線路跡は自転車道に転用されておらず、吹上高校の前からは新たに遊歩道「アイアンロード」となって、伊作方面へと下っていく。 伊作の町並みが見えてきた。道路の下に、茶色の線路跡(遊歩道)が緩いカーブを描きながら伊作へと続いている。 自転車道は道路を横切り、伊作駅跡へと滑り込む。※画像(5) もうそこにはホームも無く、跡地の南半分を図書館に占拠された状態だ。 その昔は地域の動脈として、多くの人や荷物を運んだ南薩線。廃止後22年、今も人々の心に生きている南薩線…。そんな思いを強くして、帰途に着いた。 画像:上から順に(1)~(5)  |

| HVCCさん、ありがとうございます HVCC 2006年7月 3日(月) |

| 2006年現在の南薩線廃線跡のレポートありがとうございました。ここまで詳しく,そして淡々とした中にも熱い気持ちが伝わってくるレポートには珠玉の味わいがあります。しかも,それぞれの時期におけるレポートを読み比べると,短期間にどんどん変貌を遂げていく,南薩線の時代に翻弄される姿があらわになっているようで少々胸が痛む思いもしました。南薩線資料室の過去ログとして大切に保管させていただきたいと思います。 |